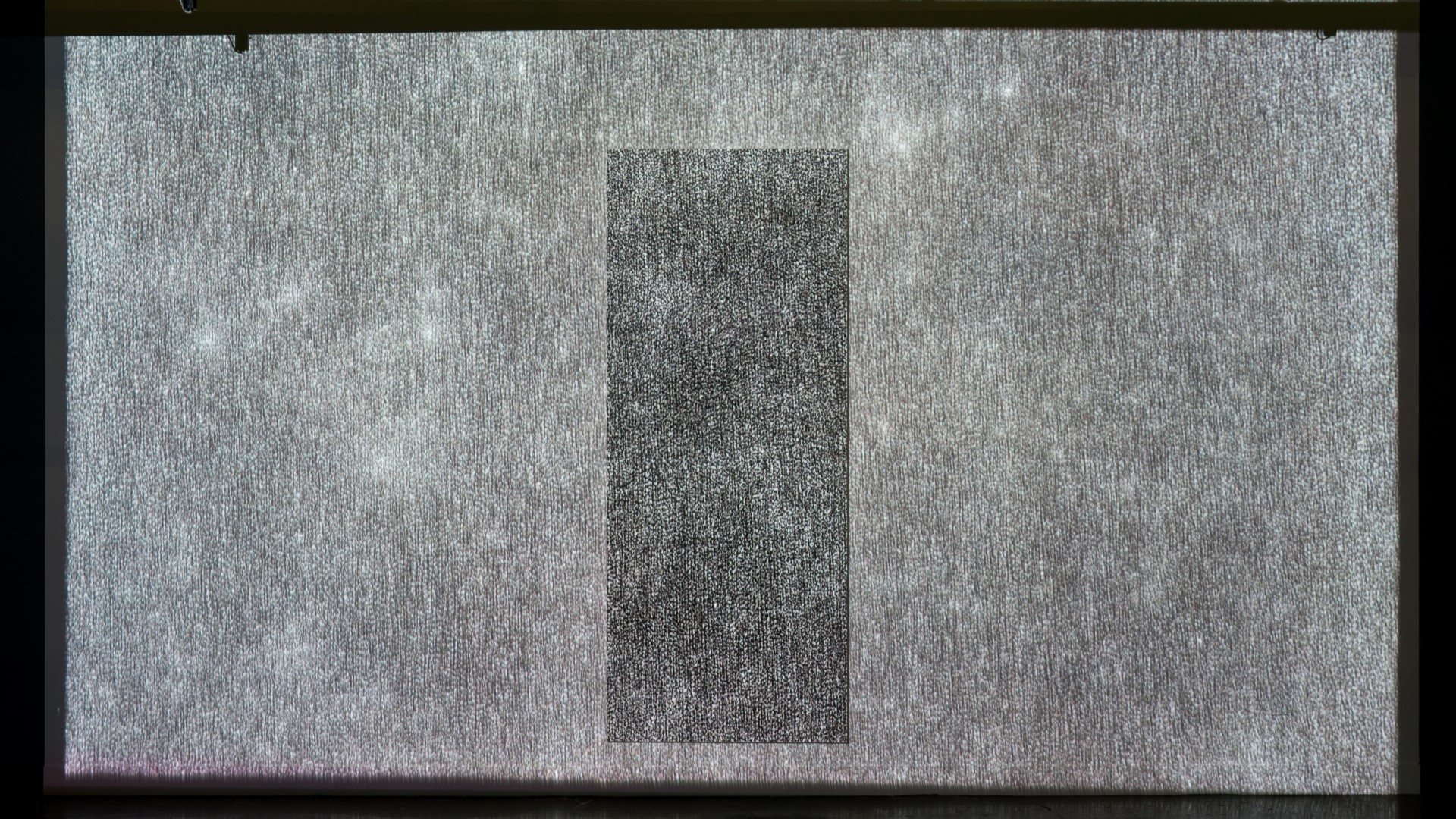

- 박정우는 창작자가 아닌 매개자로서 화가의 행위성을 탐구하는 미술가다. 빛, 시간, 공간, 물질, 신체, 기억 등, 여러 조건들이 상호작용하는 회화적 프로세스의 내부에서 그림을 지탱하는 현실을 되돌아보는 작업을 지속해 왔다. 그러한 활동의 연장선 상에서, 미술가의 현실을 조명하는 비평적 글쓰기와 협업으로서의 전시 기획을 병행하고 있다.

© DOOSAN ART CENTER. All Rights Reserved.

학력

2019

성균관대학교 일반대학원 미술학과 서양화 전공

2017

성균관대학교 예술대학 미술학과 서양화 전공

개인전 및 2인전

2023-4

《플랫폼 2: 박정우, 윤정의 2인전》, 인터럼, 서울

2021

《수 금 지 화 목 토 천 해》, 스페이스 나인, 서울

2019

《돌다리: 고근호, 박정우 2인전》, 성균갤러리, 서울

단체전

2025

《여섯 벽화》, 피코, 서울

2024

《M.C.V.》, 중간지점 둘, 서울

《화가들의 밤: 구르는 연보》, 합정지구, 서울

《반음계》, 에브리아트, 서울

2022

《3층 테라스》, 성균갤러리, 서울

전시 기획

2025

《스무고개: 박지호, 엄정섭 2인전》, 피코, 서울

2024

《Open Corridor》, 인터럼(공동기획 손주영), 서울

2019

《Exit Exit: 성시경 개인전》, 공간형, Shift, 서울

2018

《AS SMALL AS IT WORKS》, 써머홀 18’, 서울

2017

《Two Tables: 이상훈 개인전》, 313 아트 프로젝트, 서울

심사평

이번 두산연강예술상 심사 과정에서 추천된 작가들은 매체적 탐구, 정체성 문제 제기, 도시·생태적 감수성 등 여러 의제를 제기하였으며, 이는 한국 미술의 다층적 지형을 드러내는 중요한 지표였다.

심사 초기에는 공통의 단일 후보가 존재하지 않아, 심사위원 각자가 추천한 세 명의 후보 가운데 1인을 최종 제안하고, 그 제안을 바탕으로 전체 토론을 진행하였다. 물론 이러한 방식에 아쉬움이 없지 않았으나, 구체적인 합의의 틀을 만들어 가는 과정에서 불가피한 선택이었다. 심사위원들은 전체 토론을 통해 최종 후보들 중 박정우의 작업이 회화라는 매체에 던지는 근본적 질문에 집중하였다. 아울러 심사 과정에서는 두산연강예술상 수상자에게 부여되는 ‘해외 레지던시 경험이 어느 작가에게 가장 필요할 것인가’라는 기준도 함께 검토되었다. 심사위원들은 특히 작업의 전환이 요구되는 시점과, 다른 환경에서 현재의 질문을 새로운 시선과 방식으로 확장할 가능성이 큰 작가를 중심으로 논의하였다.

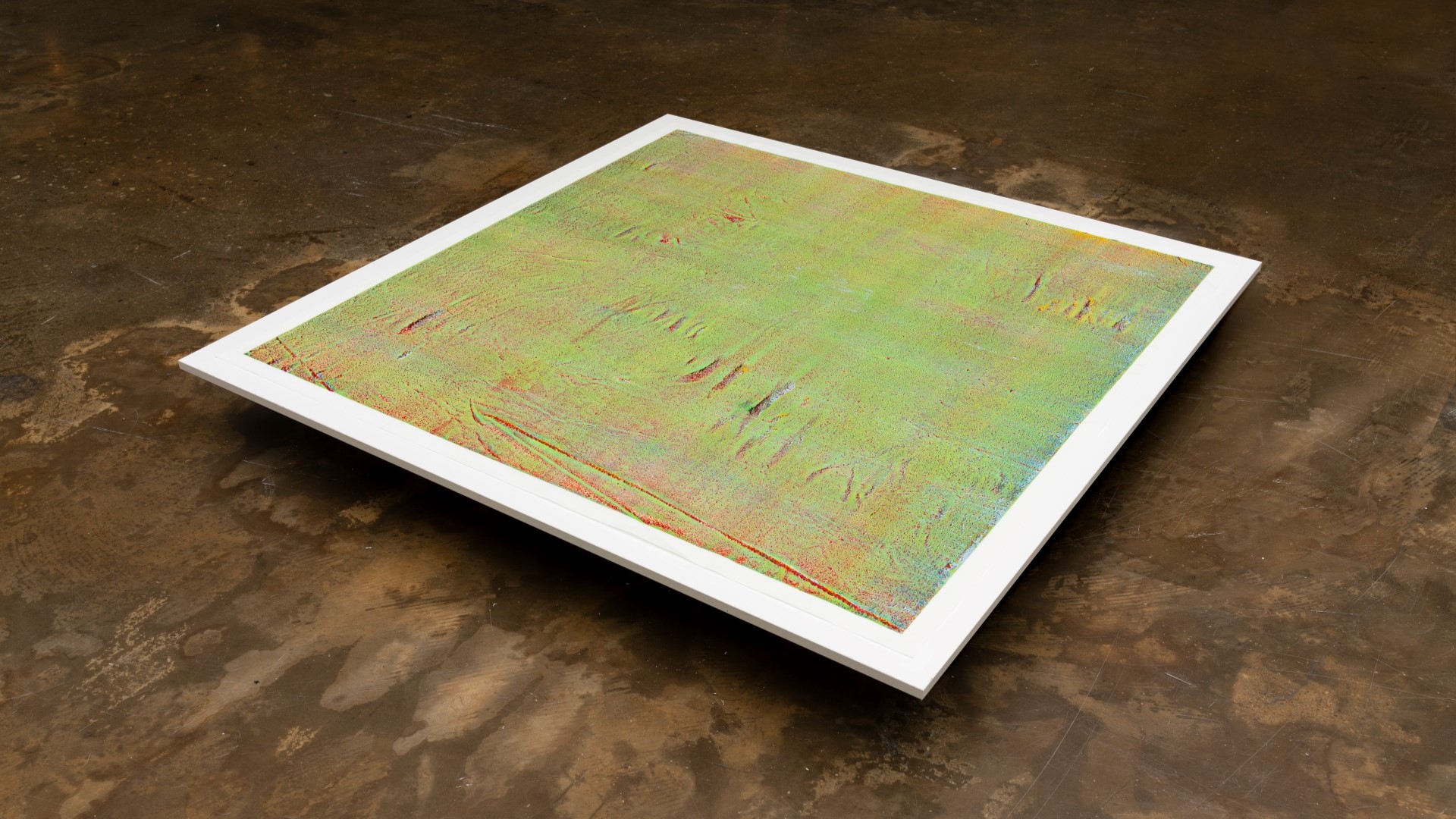

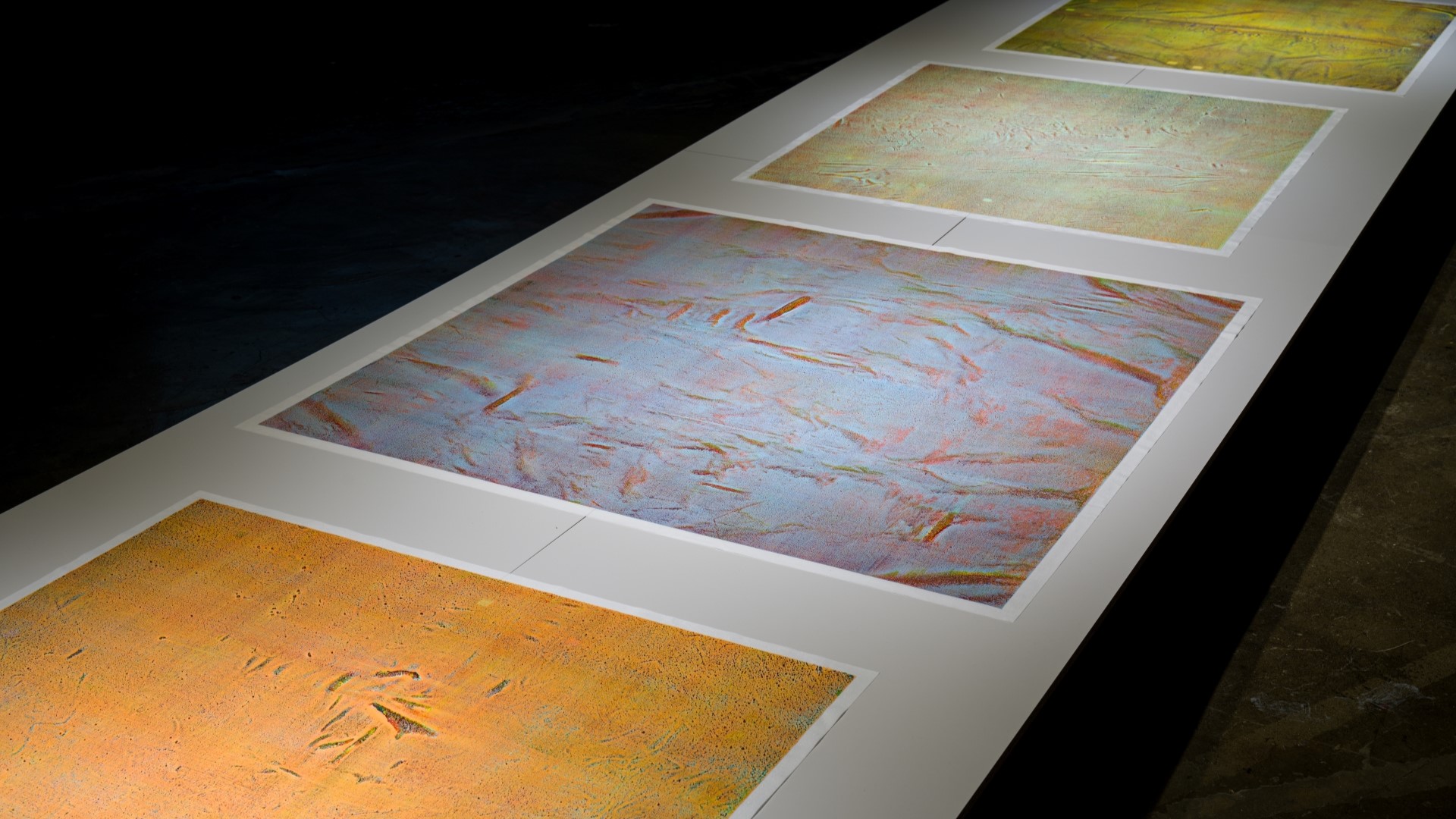

박정우는 회화의 조건을 총체적으로 사유하는 작가이다. 그는 물질·도구·기법 등의 가시적 요소를 면밀히 다루는 동시에, 회화가 성립해 온 역사적·동시대적 조건을 목록화하고 점검해 왔다. 이러한 태도는 단순한 형식 실험을 넘어, 회화를 위협하는 환경과 회화를 다시 가능하게 하는 장치를 동시에 포착하는 데 이른다. 특히 그의 작업은 추상적 경계에서 새로운 가능성을 모색하며, 제작 과정과 재료의 변화를 통해 ‘회화적 시간’을 가시화한다. 나아가 그는 크고 작은 그룹전을 기획하고 새로운 세대 작가들과 다양하게 호흡하며, 연결자로서 활발한 활동을 보여주었다.

두산연강예술상은 새로운 시각과 실험정신으로 동시대 미술에 질문을 던지는 젊은 작가에게 수여되는 상이다. 심사위원회는 박정우가 제기하는 오랜 매체로서의 회화에 대한 근본적 물음에 깊이 공감하며, 그의 작업이 회화 논의를 확장하는 중요한 참조점이 될 것임을 확신하였다. 또한 그가 레지던시 프로그램을 통해 그동안 자신의 작업들을 점검하고 새로운 실천을 보여줄 수 있는 적기의 시기라고 판단하였기에 그를 수상자로 최종 결정하였다.

심사위원 문지윤, 문혜진, 박가희, 배명지